La Vuelta del Paraguayo

Santa Fe, acaso como rasgo distintivo único en el litoral argentino, tiene una parte insular urbanizada. Una “ciudad” en las islas, de la que forman parte cinco barrios: Alto Verde, El Pozo, La Guardia, Colastiné (norte y sur) y “La Vuelta del Paraguayo”.

Dada su ubicación lejana del cauce principal del río Paraná, la ciudad capital de la provincia posee un espacio isleño que tiene las características propias de barrios, con calles y esquinas, damero de manzanas, viviendas, servicios, plazas, entidades, vecinos que habitan de manera permanente. Es más, se destaca en esa porción este de Santa Fe la Ciudad Universitaria de la UNL con varias de sus unidades académicas, el CONICET con su parque tecnológico.

Pero este escenario de arroyos, anegadizos, hasta el Colastiné y el Paraná, pasando por sobre la desembocadura de la laguna Setúbal, tuvo antes de su urbanización un desarrollo puntual y diferenciado. Primero con La Guardia, de López, como se la conoció a partir de ser una fortificación para defender la ciudad de invasiones desde el río y como punto medio hasta llegar a San José del Rincón, a la orilla del Ubajay.

Después fue el puerto de Colastiné, el de veleros ultramarinos y hasta alguno de los primeros vapores. Ese polo de exportación de materias primas, importación de productos, generador de empleo para los criollos hombreadores de bolsas y de cargas, se articuló con el “otro” puerto de antaño. El puerto de “cabotaje”, el antiguo puerto con sus atracaderos a lo largo de la costa del riacho Santa Fe, que continuaba desde la desembocadura de la Setúbal hasta llegar a las “4 bocas” del final del Salado, donde comienza el Coronda.

En esa vinculación entre Colastiné y el puerto de Cabotaje, y los “puertos de frutas” en la parte sur de la ciudad por donde corría el arroyo El Quillá, estuvo un camino de agua, previo a la existencia de las vías del ferrocarril a Colastiné y a Rincón. Ese paso por agua para medianas embarcaciones, que también se lo denominó riacho Santa Fe, y que conectaba el arroyo Colastiné (mal denominado “río” aunque por su imponencia lo parezca) con la desembocadura de la laguna y de allí hasta la ciudad.

Ese camino de agua, en parte natural y en parte sostenido abierto por la silga en la costa o a pico y pala para remover albardones, tuvo en su punto casi final, en las puertas mismas de lo que surgió luego como Alto Verde, un mojón para la paisanada que iba y venía a remo entre la ciudad y Colastiné, o que vivía en los ranchos sobre los arenales al otro lado del agua. “La Vuelta del Paraguayo”, que fondea su pasado en los recuerdos del arroyo sobre el que nació, en lo que dicen era el lugar de encuentro, de aquel rancho de un venido de las tierras guaraníes hasta la Santa Fe de fines del siglo XIX.

En el nombre la historia

La profesora e historiadora Marta Rodil escribió la historia del lugar en su libro “Puerto Perdido”. En el abordaje especialmente realizado sobre el Puerto de Colastiné Rodil remonta el riacho del recuerdo y lleva a reconocer el pasado de la zona de “La Vuelta del Paraguayo”.

Recupera la autora las palabras de Don Viñas, un vecino de la antigua “Rinconada”, donde se ubica al Country Ubajay en San José del Rincón, y que relataba en el viaje en una chalana desde el Ubajay hasta el Colastiné y de ahí a los puertos de frutas atrás del Tiro Federal de Santa Fe, el paso por el riacho y por “La Vuelta del Paraguayo”.

Decía Viñas: “Antes, los barcos grandes paraban directamente en el puerto de Colastiné, pero las embarcaciones chicas íbamos por donde le explico (en referencia al derrotero antes descripto). Nosotros seguíamos por el riacho, y hacíamos una parada en la Vuelta del Paraguayo a las cuatro de la mañana. Allí uno se pegaba una refrescada, tomaba mate o café porque había bares, como el bar Moreno me acuerdo. Se llamaba así por el dueño, que era un señor de apellido Moreno. Esa era una parada para hacer una estación, para descansar y comer. Allí nos cocinábamos en la lancha o la chalana y comprábamos lo que nos faltaba de bar (bebidas y comestibles), porque lo que no llevaba lo comía por el camino”.

Y continuaba su relato el viejo vecino de la costa: “La del Moreno era una parada fija. Se trataba de una casilla alta, de madera, con soportes de palos añadidos. De quebracho abajo y pinotea arriba, para que no le hiciera mal el agua cuando crecía (el quebracho es resistente). Abajo era como una vivienda toda abierta, solo techo y piso de pórtland. Cuando no había crecida poníamos el toldo de la chalana y nos guarecíamos. Arriba estaba el bar y el almacén”.

El crecimiento de la zona de la desembocadura del riacho tuvo su mayor incidencia con la construcción del Puente Colgante en la segunda mitad de la década de 1920. Inaugurado en 1928 el nuevo enlace vial/acueducto permitió establece una conexión física con la parte insular de la ciudad y con San José del Rincón estable y permanente. Antes la vinculación estaba restringida únicamente al puente ferroviario más al norte, que tenías las vías que iban al Puerto de Colastiné y al mismo Rincón.

Cuando el Colgante se construyó se estableció un “camino” antiguo que partía de la cabera este y seguía aproximadamente por lo que luego fue la Ruta Nacional N° 168, pero en realidad un poco más al sur de su ubicación actual como autovía. Es decir, bordeando el riacho, frente a la Vuelta del Paraguayo, por donde se encuentra la calle colectora que para el nuevo siglo conducía hacia la zona de los boliches bailables de la época. Ese antiguo camino iba montado sobre una “defensa”, un albardón señalado en los mapas a partir de 1932 que conformaba un recinto interior hacia la parte donde se encuentra la Ciudad Universitaria, el Predio UNL-ATE, el hotel de Asociación Trabajadores del Estado y la propia costanera este y Piedras Blancas.

El camino se abría paso hacia el este hasta encontrarse con las vías del ferrocarril, que luego de cruzar el final de la Setúbal, se extendían en diagonal hacia el sureste, hasta la zona donde luego se ubicó el Ceride y el inicio del actual Fonavi de El Pozo. Cabe mencionar que antes, en las conexiones viales menos duraderas y estables ubicadas en la traza del Viaducto Oroño y del Colgante, hubo a fines del siglo XIX y comienzos del XX puentes del ferrocarril y uno de madera con pilotes de madera y luego de hierro, que sucumbieron a sendas inundaciones y embates de embalsados (Ver historia del barrio Candioti y Puente Colgante). Ese precario y efímero puente tuvo un camino, más bien sinuoso, que buscaba entre los bajos acercarse a las vías que luego desaparecieron al construirse el puente al norte.

Sin embargo, con la aparición del puente Colgante, el albardón dragado y hecho a pala y carretilla para contener el río por el este del final de la laguna (entre el puente del FFCC y el Colgante, y luego cerrar ese “anillo” triangular por el sur paralelo al riacho hasta llegar al terraplén de las vías, dentro de ese espacio se ubicaron ranchos, viviendas precarias que describe con precisión y buena memoria el interlocutor entrevistado por Marta Rodil a inicios de los años ’90: “Eso era en el paraje denominado El Pozo, que no tienen nada que ver con el barrio El Pozo de ahora que está en lo que antes se denominaba El Saladillo. El Pozo de antes era un lugar, en ese entonces un lugar de mal vivir, donde había casas de mujeres, casas públicas, y también casas de familia. Estaba rodeado de terraplenes y defensas. De noche, uno miraba para abajo (por eso lo de Pozo) y se veía todo lleno y de música”.

Ese “El Pozo” era un rancherío ubicado en lo que fue parte del dragado contiguo a la construcción del Puente Colgante. En ese momento se dragó parte de la desembocadura de la laguna, que era bastante más ancha que en la actualidad, y se conformó un albardón que encauzaba las aguas desde el viejo puente ferroviario (a la altura del Faro). Es decir, ese “Pozo” estaba en la zona de “Piedras Blancas” y en parte de lo que a la postre fue el predio UNL- ATE y el oeste de la Ciudad Universitaria. En la vera de ese camino sobre el que desembocaba el Colgante, y también para el lado del riacho, estaban esas viviendas lacustres que alude Viñas.

Conocedor de aquellos parajes el vecino decía a Rodil: “Era un lugar alegre, con bolichos (por boliches) y mujeres de mal vivir. Claro que por la noche siempre había uno o dos muertos (seguro que por cuchillos). Era un barrio como el Monte Chañar –ése quedaba por donde después se hizo la Aerosilla, porque antes no estaba la costanera-. Un poco más atrás tenía otro barrio parecido, El Caballo Muerto, que después todo eso se llamó La Lona. Bueno, en El Pozo se vivía de las mujeres, que las hacían trabajar (léase prostituirse). Y otros hacían changas en el puerto de Santa Fe, en la carga y descarga de vagones que llevaban y traían al puerto (era el año veintiocho, veintinueve), pero ahora todo eso desapareció”.

Don Viñas hablaba de la navegación por el riacho y “La Vuelta del Paraguayo”, ya con el nuevo puerto de ultramar funcionando, el que fue inaugurado en 1910, pero como dato surge que, pese a decaer la actividad en el puerto de Colastiné el riacho era utilizado, y también se desprende que los “puertos de frutas” en la zona sur de la ciudad existieron hasta la construcción del Parque del Sur, y cuando segaron el arroyo Quillá, con la extensión de los muelles del puerto.

Como sea, la riqueza en la descripción de la zona valora todavía más el trabajo de Marta Rodil en el rescate de ese “Puerto Perdido”. Viñas continuaba: “Quedaba, para que usted se dé una idea, desde donde está el balneario de Rizzi hasta el Puente Colgante que en ese tiempo se iba construyendo. El Pozo estaba como ser… ¿viniendo de Santa Fe para La Guardia?, en la orilla izquierda del riacho o sea la orilla norte. Y a la orilla derecha o sur se le llamaba La Vuelta del Paraguayo propiamente dicha (el nombre salió por una historia de un paraguayo, que no conozco bien). En El Pozo habían tirado mucha piedra y plantado sauces para fijar el terraplén. Todavía hay algo de eso por allá, por ese asfalto que queda de la curva del camino viejo. ¿Se acuerda que antes del puente nuevo (por el Viaducto Oroño de 1971) se hacía una curva bien cerca del río?, bueno ahí”.

En otro pasaje de “Puerto Perdido”, Marta Rodil recupera el diálogo con una antigua vecina de “La Vuelta del Paraguayo”. Doña Vénera Gila Ramos en 1993 cuando Rodil hizo la entrevista tenía 83 años, y desde casi que se casó con José Valenzuela, de profesión marinero, vivió en las orillas del riacho.

Vénera aportaba que antes de estar en el Club de La Vuelta del Paraguayo la primera escuela del lugar funcionó en una de las casitas de la orilla. “A los chicos en esta escuela les daban de todo: zapatos, medias, polleras. ¡Los vestían de pie a cabeza! ¿En qué año, me pregunta? A ver…, qué le podría decir… A mí las cosas se me van de la cabeza. Pero era en el treintaipico seguro”.

Puñado de familias sembrados en el albardón sur del riacho, los vecinos no eran muchos, al comienzo, según recordaba Doña Ramos: “Aquí en la Vuelta del Paraguayo somos todos parientes: Alarcón, Ramos (…) Aquí estamos bien, no queremos irnos. A lo único que tiene miedo la gente es a que nos saquen por el agua y no nos dejen volver. Porque este lugar s’inunda, ¿sabe?, s’inunda fiero. Pero que lo saquen de su lugar es pior que le puede pasar a uno”.

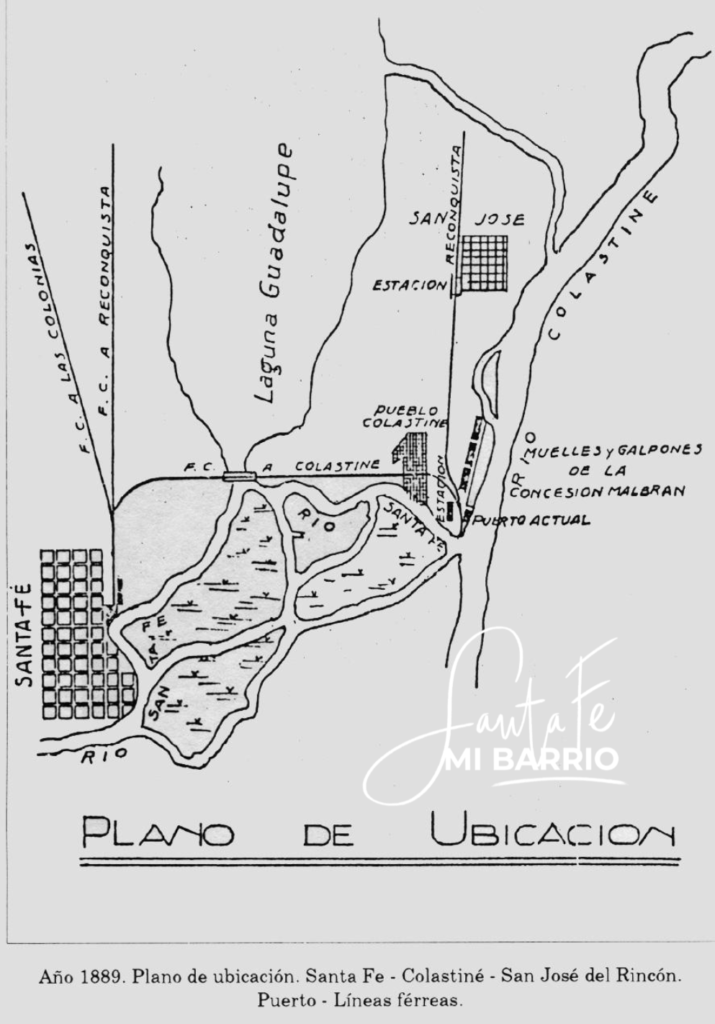

En rigor, en los mapas más antiguos de la ciudad poco detalle existe sobre la zona del riacho, de la Vuelta del Paraguayo. En los viejos planos se divisa bien el meandro del riacho, su desembocadura al sur del final de la laguna. Por ejemplo, en el plano de 1903 del agrimensor Chapeaurouge se detalla esos puentes que las crecientes se llevaron luego, en especial la de 1905, y que estaban a la par donde está el Viaducto Oroño.

En ese plano, que especifica nombres de propietarios de terrenos en otras zonas de la ciudad, solo figuran los nombres de las islas, antes de la construcción del puerto de Ultramar.

De estas islas, la Tacurú es la desaparecida y dragada para construir el puerto nuevo, junto con el extremo norte de la isla “Crucico”. La zona de La Vuelta del Paraguayo, y su riacho hasta arribar al Colastiné, corresponde a la gran isla “Tiradero”, que también fue cercenada en su parte sur como la “Crucio” y más al este la de “Las Cañas”, por el dragado del canal de acceso al puerto desde el río Paraná.

Vale decir que el riacho no aparece en esos planos recto y paralelo a lo que luego fue la Ruta 168, sino que serpentea con una gran curva hacia el sur antes de llegar a la desembocadura, detalle que es relatado por don Viñas en sus descripciones a Marta Rodil.

En relación con esta extraña forma y el cambio del paisaje al quedar recto el riacho y con el tiempo tapiada la vuelta en ángulo del arroyo hacia el sur, en una nota sobre los 30 años de vida de la “Agrupación Vuelta del Paraguayo”, publicada en el diario El Litoral en 1955, se describe esa zona y cómo era antes de la construcción de ese canal recto. Al mismo tiempo de puntualizar cómo quedó esa “islita”, reflejada en un plano de 1935 pero que no aparece en otro de 1903, surge también como leyenda la otra versión de por qué el mote de “Vuelta del Paraguayo”.

Esa nota, firmada con un pseudónimo por alguno de los primeros socios de la Agrupación, describía la zona y en ello un detalle de la particular forma de esa isla rodeada por el riacho: “Esta islita –por la denominada Crespo– de forma triangular, está ubicada a un kilómetro más o menos hacia el este del Club Regatas Santa Fe y está contorneada por sus tres lados por dos brazos del riacho Santa Fe, uno de ellos artificial. Antes de la construcción del puerto de ultramar de esta ciudad esta islita no era tal, sino formaba parte de la fracción de tierra situada al frente de su costado norte, o sea por donde pasa ahora el camino que conduce a Rincón, Santa Rosa, Cayastá, etc., de la que se separó mediante la construcción de un canal”. (El Litoral – 27/2/1955)

De esta misa publicación del vespertino local se desprende un dato sobre el posible origen del nombre del paraje: “En aquel entonces, la línea de navegación a Santa Fe, en aquel paraje, contorneaba esta isla únicamente por dos de sus lados, el suroeste y el este, y en el vértice de ellos existía una curva tan pronunciada, que era la constante preocupación de los capitanes de los barcos que la surcaban, en especial viniendo aguas abajo, siendo la causal de más de un serio siniestro, entre ellos el del buque ‘El Paraguayo’, que, al no poder tomarla con la precisión requerida, se fue ‘por ojo’ en tan temible curva. Este naufragio ocasionó la pérdida total del buque mencionado, dio origen al nombre de aquella curva y desde entonces dieron en denominarla ‘La Vuelta del Paraguayo’”.

Y continuaba El Litoral de 1955 la descripción que abreva otros datos para determinar el nombre de la zona aunque sin precisiones de fechas, “Sin duda alguna, que las autoridades competentes, compenetradas de tal situación y con el fin de evitar otros desastres y por ende el embotellamiento del puerto local, puesto quera la única vía de acceso regularmente navegable, autorizaron la apertura de un cabal que, al evitar tan peligroso paso dio origen a la formación de la islita que mencionamos precedentemente. Ahora bien, en el preciso lugar donde naufragó “El Paraguayo”, del cual no quedó más que la leyenda del suceso, existía una pequeña explanada rodeada de frondosos árboles típicos de la región, en cuya margen del albardón respecto serpenteaba un pequeño arroyuelo, ‘El Coquimbo’, que a su vez desembocaba en aquel sitio…”. (El Litoral – 27/2/1955)

Así las cosas, del relato y la memoria oral surgen los nombres de los posibles, y seguramente, reales dueños de esa parte insular de Santa Fe. Así lo hacía saber doña Ramos para el libro “Puerto Perdido”. Sobre los comienzos de la vida en el paraje Vénera decía a Rodil: “¿Estos terrenos?, pertenecen a los Cachones, dicen. Pero algunos han comprado: Aicardi, Arteaga (dos de ellos tuvieron duelo a pistola a causa de esto), Juan Paché… En cualquier momento vienen y nos echan porque no somos los dueños. Quedaron los Chacones nomás y nos quisieron hacer firmar papeles, yo me negué, no firmé. A uno le cuesta irse, es su lugar propio. Uno no puede dejar esto. A más, cuando yo vine esto era todo monte, todo pajales. Yo tenía veinte años. Sólo había caminitos como de hormiga”.

La barriada costera creció luego de la existencia del puente Colgante con mayor importancia gracias a esa conexión física con la ciudad, pese que el rancherío estaba en la margen sur del riacho. Cuando se avanza en el tiempo la zona tiene otras instancias de crecimiento, en especial cuando a inicios de los años 60 el famoso “Puente Palito”, que unió a Alto Verde con la ciudad por encima del riacho, también unió a la “Vuelta del Paraguayo”.

El Paraguayo de la Vuelta

La denominación del paraje no tiene una acabada versión comprobable, o una sola forma de contar el origen de su nombre. Es plausible visualizar en los antiguos planos, en especial el de 1903, pero también luego en 1930 y 1935, un meandro del riacho sinuoso con una pronunciada curva hacia el sur para retomar luego el sentido hacia el oeste. ¿Habrá sido esta “vuelta” del riacho/arroyo el lugar del “paraguayo” y su rancho, o el lugar donde naufragó una embarcación paraguaya?

La mención como “Vuelta del Paraguayo”, como en otros puntos de las islas, devienen de denominación popular sobre una parte del ámbito fluvial. De este modo, de las dos versiones, la del lugar del naufragio o la del vecino sin nombre conocido simplemente como “el paraguayo”, la segunda se impuso mayoritariamente en la memoria colectiva de los vecinos, pero también de los que navegaban por el riacho entre la costa y la ciudad, tal como lo rescató Marta Rodil en su libro a partir del testimonio de Don Viñas.

Como sea, “La Vuelta del Paraguayo” se asimila a otras “vueltas” míticas del río, como “La Vuelta del Pirata”, donde nació el mojón santafesino del Quincho de Chiquito Uleriche. Nombre costero entonces para el barrio que sobrevive en el albardón, a la vera del riacho que le dio origen.

En términos de su jurisdicción vecinal se puede delimitar al oeste con la calle Demetrio Gómez, que es la continuidad del puente Malvinas Argentinas y el ingreso a Alto Verde, al norte es la Autovía Santa Fe – Paraná de la Ruta Nacional N° 168, al este y al sur son espacios indefinidos de isla, bañados y el propio riacho. Dentro de ese pequeño ámbito, y de esa “lonja costera”, al decir de Linares Cardozo, se afincó la gente del barrio en oleadas que ocuparon la vera del arroyo y hacia adentro parte de la zona siempre inundable en crecidas de mediana intensidad. La calle principal del barrio, la única como tal, lleva el nombre del paraje y su derrotero no es recto ni responde a un damero manzanero en su traza con los pocos callejones transversales sin salida.

Vale decir que la geografía original de isla, con la “vuelta” hacia el sur que tenía el meandro principal del riacho, con el tiempo se tapió y cerró a la corriente, en especial porque en sus dos “bocas” sobre la línea del cauce principal, el albardón de defensa y camino hizo que no tuviera la continuidad de antaño el correr de las aguas.

Pese a contar con pocas casas, y poca población para lo que se denomina comúnmente como “barrio”, la “Vuelta del Paraguayo” tiene varias instituciones. Por un lado, se encuentra la escuela primaria “Mateo Bozz”, con nivel Inicial, y el Bachillerato Popular “La Vuelta del Paraguayo” que es una Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA), en la que jóvenes pueden cursar aunque para una secundaria común deben trasladarse a otros barrios.

Vale señalar que por el inicio de la segunda década del nuevo siglo la escuela primaria, acaso por su condición insular, era considerada por el ministerio de Educación de la provincia como “rural”.

En una nota del diario El Litoral de 2021 se hacía referencia a que “La matrícula de la escuela este año es de 22 chicos en primaria y 15 en nivel inicial. Siempre va cambiando pero se mantiene entre 35 y 40 alumnos por año”. (El Litoral – 7/9/2021)

También existe un club con la misma denominación y en el extremo sureste el Centro Cultural “Casa de los Talleres”. La fe tiene un espacio costero, en la parte este del caserío, con la capilla “De los Mártires Rioplatenses” que poseía por mediados de la década del 2020 un comedor solidario con merienda y cena para niños.

El barrio no posee un dispensario o centro de salud, por lo que los más cercanos se ubican en el barrio El Pozo o en Alto Verde, pese a contener unos 1.500 vecinos, según datos relevados por la Fundación Centro.

Carente de mejoras, con una sola calle sin mantenimiento y poco ripiado, no poseía por el 2020 ni ingreso de la línea de colectivo que entraba a Alto Verde, ni gas natural ni cloacas, en especial en una zona de capas freáticas altas por ser un espacio de isla.

Esa calle es la primera en “cortarse” cuando crece el rio y de este modo el barrio queda aislado por un acceso físico, aunque por agua siempre se puede llegar.

En cuanto a la existencia de una entidad barrial, “La Vuelta del Paraguayo” carecía para el 2024 de una vecinal conformada, tampoco tenía una sede vacante, aunque si muchos vecinos y vecinas que en las distintas instituciones del lugar trabajaban por su barrio isleño. Una de esas entidades con compromiso por el barrio es el “Proyecto Revuelta”, que desde una mirada social y política.

La historia reciente

En el sitio de internet “Alto Verde City”, que recupera historias del paraje costero y sus instituciones, se incluye un apartado para la “vuelta”. Entre los datos expuestos sobre el pasado del lugar se puede citar: “En cuanto a los orígenes de La Vuelta del Paraguayo, se sabe que se remontan a fines del siglo XIX cuando empezaron a llegar hasta ahí familias provenientes de la costa para trabajar en el puerto. Al principio hubo unos pocos ranchos donde se establecieron familias como los Ramos o los Alarcón y también inmigrantes europeos que llegaban para hacer los trabajos más duros. Como la construcción del Riacho Santa Fe que se hizo para acortar el camino de las embarcaciones, sobre todo de «las chatas», entre el puerto, que por entonces estaba en Colastiné y la ciudad de Santa Fe. Uno de esos inmigrantes, Carlos Scwut, ahora tiene entre 98 y 100 años y, según dicen, vive en una loma en la zona de isla cerca del Wall Mart y de vez en cuando se lo ve juntando leña por la zona”. (www.altoverdecity.es.tl)

En la memoria fluvial del lugar un “bolicho” ocupa un lugar destacado. Así lo recupera también el referido sitio: “Otro de los recuerdos que hacen a la historia de La Vuelta del Paraguayo, es el del boliche de «Don Moreno»: una casilla construida sobre pilotes de quebracho que estaba a la altura de la Ciudad Universitaria sobre el viejo camino a Colastiné. El boliche de «Don Moreno» era un almacén de ramos generales que también hacía las funciones de prostíbulo. Según dicen «Don Moreno» solía tener algunas señoritas «de vida licenciosa» que atendían a los parroquianos del lugar, pero sobre todo a los marineros que llegaban desde el puerto. También se jugaba a la taba, se hacían bailes y los pescadores trocaban productos de la isla por víveres”.

Las “tribus” del Club Regatas que tenían su ranchada en la zona también formaron parte de la historia de la “Vuelta del Paraguayo”, que se trata en el apartado de los clubes. Igualmente, barrio fluvial, los calafateadores de canoas de timbó estuvieron a la orden del día, no obstante, el astillero “El Timón” se mantuvo hasta el finalmente el riacho se tapió, tanto hacia este como hacia la zona de la desembocadura sobre los pilotes y restos del “puente palito” y del propio “Malvinas Argentinas” que permite el ingreso a Alto Verde.

En la web citada se concluía: “Pero La Vuelta del Paraguayo también tiene su historia triste. Hasta no hace mucho, la mayoría de los vecinos vivían de lo que se pescaba en el Riacho Santa Fe. Ahora «el Riacho está muerto», dicen, ya no hay pescado y por eso muchas familias tuvieron que irse del lugar.

Esta «muerte del Riacho» se produjo por el estancamiento del agua producto de las obras que se hicieron para instalar la red de desagote cloacal sobre el río Colastiné. A partir de entonces, el agua ya no ingresa desde el río, tampoco entra el pescado y los pescadores no tienen recursos para la subsistencia”.

El riacho y las inundaciones

En un paraje fuera de los anillos defensivos las inundaciones son parte de la vida de los vecinos costeros de “La Vuelta del Paraguayo”. Algunas de sus casas buscan prepararse para esa condición, con la construcción o en lo más alto del albardón, o con un piso superior donde refugiarse cuando la planta baja es cubierta por el agua.

Con la transformación que evidenció la zona a partir de la proyectada construcción a fines de los ’60 con la construcción el Viaducto Oroño se modificó en parte la desembocadura y tramo final del riacho. En 1967, dentro de la obra de Vialidad Nacional no sólo para hacer el viaducto sino además la nueva Ruta 168 hasta alcanzar el Túnel Subfluvial, era noticia la actividad de una draga que perjudicaba al curso de agua de “La Vuelta del Paraguayo” y al propio “puente palito”.

Decía El Litoral entonces: “La situación se originó cuando la draga “Badesa”, de la empresa aludida que, contratada por Vialidad Nacional, realiza el refulado del paraje “El Pozo”, comenzó a operar a 600 m. aproximadamente del puente de madera ubicado en la desembocadura del riacho. En esa circunstancia y en razón de profundizarse en las cercanías de la costa sur (la bajante ha dejado el curso muy angosto), comenzaron a producirse desmoronamientos que dejaron en condiciones sumamente precarias una construcción de fin de semana”.

En ese marco los vecinos “afincados en la isla Aicardi” se acercaban hasta la jefatura del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, a cargo del ingeniero Luis María Barletta. Producto de la reunión la contratista fue intimada a no dragar en un yacimiento no autorizado, o a hacerse cargo de las consecuencias en las viviendas. El funcionario vial daba cuenta al vespertino que el lugar autorizado para hacer el dragado y rellenar el talud de la ruta 168 en la zona de “El Pozo” estaba “300 m. aguas arriba de la denominada “Vuelta del Paraguayo”, sobre la margen opuesta a la isla, por tratarse de una zona despoblada, donde eventuales desprendimientos no causarán inconvenientes del tipo a los ya producidos”. (El Litoral – 28/11/1967)

Para dimensionar la transformación de la zona vale citar el final de la nota en la que se mencionaba en 1967 que “Como dato final, resta agregar que la totalidad del trabajo contratado es por 800 mil metros cúbicos, de los que restan 300.000, con lo que se habrá completado el rellenamiento de los recintos destinados a los accesos del futuro puente de hormigón armado, ya adjudicad, que cruzará la laguna Setúbal, al sur del puente Colgante”.

Todas estas intervenciones produjeron modificaciones en el comportamiento del riacho, como el segado de lo que era la “vuelta” antes de la desembocadura de la que quedaron como vestigios los bajíos en la curva por el sur y su salida al riacho en lo que los vecinos conocen como “la boquita”, con apenas un par de caños de hormigón armado por el terraplén de la calle que los vincula con el puente a la ciudad. En ese punto, desde la entidad “Proyecto Revuelta” nacida en 2005 impulsan desde la construcción de un pequeño puente que devuelva la corriente al curso de agua cuando se producen crecidas o copiosas lluvias.

Apetecible lugar, la gente de la vuelta tenía un lugar apacible hasta que en 2009, con el reclamo de los vecinos del centro de la ciudad, de la “Recoleta” santafesina, los boliches bailables fueron mudados a la vera de la Ruta 168, en la costa norte del riacho, y frente a los habitantes de “La Vuelta del Paraguayo”. Esta situación cambió la tranquilidad de los fines de semana, pero además, como lo denunciaban desde “Revuelta” en su primera revista y sitio web, la idea del “traslado” de los habitantes del paraje a la zona noroeste de la ciudad para sacarlos de un sector inundable en realidad ocultaba un objetivo de desarrollo inmobiliario para un sector cercano al casco urbano, pero con un entorno fluvial.

Pero también es repetitivo que con cada creciente y anegamiento de las casas de la “vuelta”, o del corte del camino, los habitantes se mudan a la costa norte, a la vera del “camino” de los boliches bailables, casi siempre en cortes de ranchos o refugios de emergencias hasta que las aguas bajan. Como costeros, siempre quieren volver a “su lugar” en el mundo, ese que está cerca del agua, los sauces y alisos, la pesca y el aire de la isla.

En ocasión de la crecida del Paraná de 2016 el barrio se veía completamente afectado, y en ese marco, el periódico y sitio Pausa se hacía eco de lo publicado por Anahí Acebal, del proyecto “Revuelta”. En esa nota se mencionaba que “La Vuelta del Paraguayo es un barrio costero de la ciudad de Santa Fe donde viven alrededor de 120 familias. Cinco generaciones han crecido y construido este territorio, con estrategias propias de la convivencia con los ciclos naturales del río. Si bien el barrio no cuenta con servicios elementales los vecinos resuelven estas cuestiones de manera autogestiva, con escasas inversiones públicas. Así se construyó el Proyecto de Resolución “Territorio Nuevo” de obras prioritarias, presentado en el Concejo Deliberante Municipal. El proyecto contempla la voz de quienes habitan el lugar y el alto valor ambiental del sistema fluvial que ha determinado y acunado su historia. Entre las obras más relevantes se destacan el alteo y acondicionamiento de calzada con estabilización de caminos principal y secundarios; alumbrado público; reacondicionamiento de alcantarillas e instalación de estructuras de drenaje; recolección domiciliaria de residuos; y desmalezamiento en espacios públicos”.

En cuanto a las crecidas y las situaciones repetitivas vividas por los vecinos Acebal escribía en Pausa: “Sin embargo, la Vuelta del Paraguayo sólo se torna visible para la agenda de gobierno durante los períodos oficialmente denominados de “emergencia hídrica”, cuando la crecida del río Paraná se transforma en inundación y obliga a las familias a asentarse de forma transitoria en un predio contiguo a la Ruta Nacional 168, hasta que el agua les permite volver a sus hogares. Con la actual crecida extraordinaria, hace más de un mes que el agua ingresó en gran parte de las viviendas de los habitantes del barrio”. (Pausa – 1/2/2016)

Sobre el protocolo aplicado la nota refería que “Desde el 2011, a los vecinos se les prohíbe –bajo hostigamiento policial y de la Guardia de Seguridad Institucional Municipal (GSI)– la autoevacuación y la construcción propia de los cortes de ranchos para sobrellevar la crecida cómo lo ha hecho históricamente. Sumado a esto, en 2014 se estableció un cerco perimetral que delimita el lugar de evacuación, el cual tiene un puesto de vigilancia permanente a cargo de la GSI que impide cualquier tipo de visita, controla los horarios y demarca los márgenes de quienes pueden recibir la mínima asistencia municipal. Desde finales de 2015, a esto se suma la imposición de un nuevo lugar de evacuación ya que el que se utilizaba previamente fue concesionado a los boliches bailables de la ciudad; en esa concesión el municipio invirtió tres millones de pesos. Así, y apelando a un protocolo de emergencia –del cual el municipio se jacta, pero que vecinos y organizaciones desconocen–, se lleva adelante un sinnúmero de atropellos y arrebatos que dificultan aún más la situación”.

En una ciudad de Santa Fe que tiene, por imperio de su ubicación y como rasgo distintivo en todo el Litoral argentino, un espacio insular habitado, la mirada centrada entre bulevares muchas veces desconoce esa idiosincrasia del vecino costero.

De espaldas a esa condición social y cultural, además de espacial por el lugar al que pertenecen, las previsiones y acciones desde las estructuras estatales se concentran en tiempos de crecidas, y de esfuman fuera de la emergencia hídrica.

El subtítulo de la nota publicada por la militante de “Revuelta” en Pausa da cuenta de ello: “Intereses y políticas que inundan”. Acto seguido Anahí Acebal decía en 2016: “Cuando sube el agua crecen los discursos sobre la relocalización. El argumento fundamental es que “no se puede vivir en zonas de riesgo hídrico”. Es así que el intendente de la ciudad José Corral anunció que se otorgarán subsidios para realizar planes de vivienda para que las familias vivan en “cota segura”. De esta forma intentan imponer la idea de que las inundaciones en el barrio son el resultado de un evento natural que no puede evitarse y que la única alternativa posible es la reubicación, inconsulta con los vecinos. Los gobernantes escapan a sus responsabilidades y se establecen culpas en aquellos que deciden “vivir en un lugar en donde saben que se inundan”.

Pero hay normas, leyes, ordenanzas, con una mirada hacia la zona insular habitada de la ciudad que no cuenta con anillo defensivo, condición que comparten los habitantes de “La Vuelta del Paraguayo” con los de Colastiné Sur y los de Playa Norte.

Esas normativas son citadas en el referido artículo de 2016: “Sin embargo, a partir de lo establecido en la Ley Provincial 11.730, referida al régimen de uso de bienes situados en áreas inundables, la zona de la Vuelta del Paraguayo constituye el Área II, correspondiente a vías de evacuación de crecidas y área de almacenamiento, en donde se establece la construcción de baja y mediana densidad que no obstaculice la libre circulación de agua, respetando los criterios de sustentabilidad ambiental.

El barrio es reconocido en esta ley, mientras que el municipio la ignora, violándola. Asimismo, el municipio a través del Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU), reconoce al barrio como Zona Especial de Isla, destinada a “espacio verde y uso residencial de baja densidad y actividades compatibles, con agregados edilicios subordinados a las condiciones hídricas y ambientales predominantes en la región y valores paisajísticos a preservar” (Ordenanza Municipal 11.748. Artículo 97)”.

Acebal citaba una de las tantas vecinas del barrio evacuadas por la inundación que decía “Quienes habitamos la Vuelta sabemos que es posible realizar las obras pertinentes para seguir produciendo la vida en el territorio en momentos de crecidas ordinarias. Es por ello que nos preguntamos por qué los gobiernos insisten en desalojar a los habitantes del lugar”. Desde “Revuelta” intuían que en realidad ante la problemática de las inundaciones y las intenciones de relocalizaciones se esconde otros intereses, y así lo expresaban los vecinos para la nota: “Sabemos que estas tierras junto al río tienen grandes intereses económicos asociados a proyectos turísticos e inmobiliarios”.

En la misma línea, el proyecto “Revuelta” propiciaba por 2014 un mecanismo legal de reconocimiento de la propiedad del lugar ante la iniciativa de “propietarios legales pero no legítimos” de desalojar a vecinos que sus familias estaban allí desde hace cien años. Esta modalidad de reconocimiento de la titularidad de terrenos era informada en el número uno de la revista de la organización de junio de 2014 llamada “Basta de Vueltas”. En una de sus páginas denunciaba la movida y mencionaba que la “La TERCERÍA es una acción judicial que consiste en meternos en un juicio que se está desarrollando entre los supuestos «dueños legales de esta tierra». Es una herramienta judicial para demostrar la legitimidad que tenemos sobre las tierras donde vivimos. A través de las TERCERÍAS nos podemos proteger legalmente en caso de que nos quieran desalojar. Esta protección llega a quienes se presenten en las tercerías, ya que nos AMPARAN LEGALMENTE”. (“Basta de Vueltas” – Proyecto Revuelta – Vuelta del Paraguayo – Junio 2014)

Como resumen de la condición conocida por los vecinos de la vulnerabilidad hídrica de su ubicación, pero de la falta de una política de Estado de darles posibilidad de edificar con viviendas lacustres, con obras de mejoras que aunque no eviten las inundaciones mitiguen sus efectos y permitan mantenerse en el lugar, se recuperan las palabras de Acebal en el final de la publicación de Pausa: “La situación a la que la Vuelta del Paraguayo y otros barrios de la zona costera son sometidos cada vez que el río sube es consecuencia de una serie de decisiones políticas. Y la relocalización es una alternativa que no contempla los deseos y necesidades de quienes los habitan, sino los grandes intereses inmobiliarios de grupos empresariales y gobiernos funcionales a los mismos”. (Pausa – 1/2/2016)

Unas casitas de “La Vuelta del Paraguayo”, como eran los boliches de antaño, tiene un piso superior donde se puede vivir si la parte baja se inunda. Son unas casas ubicadas dentro del barrio, cerca del Centro Cultural de “Revuelta”, otro espacio levantado a pulmón y con el trabajo de los propios integrantes de la organización y los vecinos.

Herederos de la estirpe costera, con chicos que llegan en canoa desde la parte más lejana del barrio a la escuelita rural “Mateo Booz”, en la revista “Basta de Vueltas” expresaban: “Volver a empezar cuando baja el agua y ver lo que deja tira un poco abajo, porque lo que costó años, en meses el agua lo destruye y hay que agachar la cabeza y empezar de nuevo, y sobre todo como madre no hay tiempo sufrir así que dibujás una sonrisa para tus hijos y a seguir por ellos, a volver y tratar de arreglar lo que el agua destruyó. Los gobernantes seguirán pasando, pero no dejaremos nuestra luchar, estaremos siempre tratando de arreglar lo que el agua destruyó. Los gobernantes seguirán pasando, pero no dejaremos nuestra lucha, estaremos siempre tratando de que de una u otra manera nuestro barrio deje de ser a los ojos de los gobernantes un barrio fantasma. Les vamos a hacer saber que en La Vuelta del Paraguayo tenemos proyectos, tenemos sueños por cumplir, que hay gente que trabaja y se esfuerza para vivir mejor, que queremos un barrio con cambios y porvenir para el mañana de nuestros hijos. Estas cosas no las puede impedir ningún gobernante”. (“Basta de Vueltas” – Junio 2014 – http://www.proyectorevuelta.com/wp-content/uploads/2014/08/Revista-Basta-de-Vueltas-N%C2%B01-14-195×270.pdf)

Muy buena explicación…. información que desconocía…muy rica la historia de este segmento de Santa Fe …

Felicitaciones por el trabajo realizado…

Muchas gracias Zuni. Te esperamos nuevamente por Santa Fe mi Barrio!